FILM – tulis André Bazin (1918-1958) dalam esainya

Qu’est-ce que c’est un cinema? — lahir bukan karena hasil perkembangan teknologi rekam. Melainkan, tegas kritikus film dan pencetus jurnal

Cahier du Cinéma ini—

film itu sengaja dibuat, menjadi ada dan bisa ditonton lebih karena

“ambisi” dan pikiran sutradara yang kebelet merekam situasi sosial

dengan bantuan gambar, gerak, suara, dan omongan antarmanusia. Dengan

gagasan ini, Bazin sebenarnya mau mengatakan, nafas sebuah film lebih

bermuara pada sang sutradara daripada hal-hal lainnya.

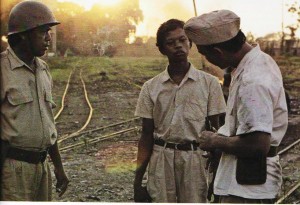

Film Soegija memang mendapat

sambutan luar biasa dari para penontonnya. Tak kurang, di ujung

pementasan selalu diimbuhi tontonan ekstra berupa tepuk tangan meriah.

Animo umat menyaksikan karya seni bidang media film ini sungguh

membanggakan. Tiada lain karena tokoh film ini adalah Mgr. Albertus

Soegijapranata SJ, Uskup Indonesia pribumi pertama yang memangku jabatan

sebagai Uskup Danaba di Vikariat Apostolik Semarang (1940-1963).

Sedikit sosok Mgr. Albertus Soegijapranata SJ

Tapi Soegija tidak serta merta

bercerita banyak tentang sosok pahlawan nasional dengan sesanti abadinya

yang tersohor ini: “100 % Katolik, 100 % Indonesia”. Melihat sosok

Monsinyur Soegijapranata SJ dan kiprahnya menjaga integritas

nasionalisme Indonesia di kala usianya masih balita tentu tidak pernah

akan lengkap, kalau hanya bermodalkan 2 jam menikmati Soegija di layar lebar.

Soegija –nama kecil Mgr. Albertus

Soegijapranata SJ ketika masih frater Jesuit—jelas lebih agung, heroik,

dan tentu saja juga lebih hebat daripada sekedar Soegija hasil

besutan sutradara Garin Nugroho. Membaca paparan studi ilmiah Romo Dr.

Gregorius Budi Subanar SJ dalam tiga buku serial tentang sosok Romo

Kandjeng ini, sudah pastilah Soegija dalam bentuk seluloid ini

kalah lengkap dibanding apa yang telah dilakukan Romo Kandjeng dalam

panggung riil berupa konteks sosial politik Indonesia sebelum dan pasca

Kemerdekaan RI.

Nah, film Soegija pada hemat

saya kurang tegas mengambil tema besar dengan lebih memfokuskan diri

pada sepak terjang perjuangan Mgr. Albertus Soegijapranata SJ (Nirwan

Dewanto) menjaga wibawa nationhood Indonesia yang waktu itu itu hendak dikangkangi oleh Jepang dan kemudian Belanda.

Soegija pada hemat saya justru

banyak berkisah tentang romansa seorang perawat nasionalis bernama

Mariyem (Anissa Hertami) yang ditaksir berat oleh fotografer Belanda

Hendrick van Maurick (Wouter Braaf). Juga pada sisi lain, kisah

terpisahnya Lingling (Andrea Reva) dari pelukan ibunya (Olga Lydia) dan

tentu saja nafsu gila komandan tentara Belanda Robert (Wouter Sweers)

yang selalu menganalogikan dirinya sebagai mesin perang.

Sekali lagi, mengikuti alur pikir André Bazin di atas, Soegija

akhirnya menjadi kurang gagah lantaran terlalu mengikuti “logika”

skenario garapan penulis naskah dan alur cerita arahan sang sutradara.

Jadi, sebagai penonton saya memang sedikit kecewa karena sosok Mgr.

Albertus Soegijapranata nyaris “digilas” habis oleh kisah romansa, deru

dan tragedi perang, serta konflik batin manusia yang merobek nurani para

pemuda nasionalis, termasuk komandan pasukan bela diri Jepang.

Sekali waktu seorang romo Jesuit yang tahu seluk-beluk proses produksi film Soegija ini secara personal berkisah pada Redaksi Sesawi.Net

–katanya—hasil riset mendalam yang dikerjakan Romo Budi Subanar SJ

tentang sosok Mgr. Albertus Soegijapranata ternyata kurang banyak muncul

dalam sosok Soegija besutan Garin Nugroho.

Namun, sejujurnya saya pun sangat terhibur bisa menikmati film Soegija

itu justru karena sejak awal tidak mengambil sikap dalam kerangka pikir

ingin mempersepsi tontonan layar lebar itu sebagai sebuah “dokumen

sejarah”.

Seakan mengikuti “logika” pasar, maka agar lebih menarik film Soegija pun lalu dikemas dengan sedikit agak kenes dan siapa tahu pasar pun diharapkan juga akan merespon positif. Jadi mahfum juga kalau seorang batur plus koster Toegimin (Butet Kertaradjasa) berani nranyak geguyonan (kelewatan

bercanda) dalam bertutur kata dengan Romo Kandjeng –hal yang rasanya

muskil ada dalam peta sosial waktu itu dimana seorang Uskup terlalu

“besar” dan berwibawa untuk umat sekalipun, apalagi di mata seorang

pembantu. (Bersambung)

sumber : http://www.sesawi.net/